Теории старения

Эволюционные теории и теории случайных повреждений клеток

Существующие на данный момент теории старения условно можно разделить на две большие группы:

- Эволюционные теории, которые считают, что старение – запрограммированный процесс, и не является необходимым свойством живых организмов. Согласно данным теориям, старение развивалось эволюционно для получения целой популяцией ряда преимуществ.

- Теории случайных повреждений клеток, которые предполагают, что процессы накопления повреждений являются основной причиной старения. Организм пытается бороться с повреждениями, но из-за разного старения у различных организмов эффективность данной борьбы различается.

Закон смертности Гомпертца-Мейкхама

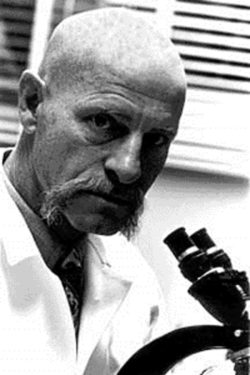

Бенджамин Гомпертц

Закон смертности Гомпертца-Мейкхама, или Распределение Гомпертца (анг. Gompertz distribution), получил название в честь актуария и математика Бенджамина Гомпертца и был опубликован в 1832 году. Данный закон – это статистически предполагаемое распределение смертности человека и большинства многоплодных животных.

Согласно распределению Гомпертца, смертность – это сумма компонента, независимого от возраста (члена Мейкхама) и зависимого от возраста компонента (функция Гомпертца), которая возрастает экспоненциально с возрастом и служит описанием старения организма.

Кстати, в 1832 году российским инженером и дипломатом Павлом Львовичем Шиллингом был сконструирован и публично представлен первый в мире электромагнитный телеграф с оригинальным кодом.

В этом же году в Санкт-Петербурге был образован Зоологический институт Российской академии наук.

Интоксикационная теория старения

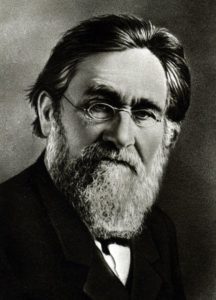

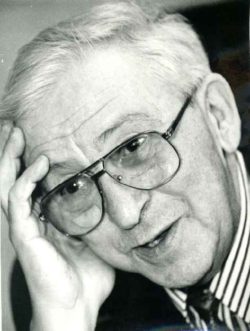

Мечников Илья Ильич

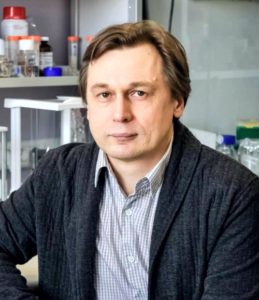

В. Н. Гладышев

Интоксикационная теория старения (анг. Intoxication theory of aging) впервые была сформулирована в 1903 году русско-французским биологом, лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины Ильёй Ильичём Мечниковым, а в современном виде представлена в 2012—2013 годах в трудах профессора Медицинской школы Гарвардского Университета В. Н. Гладышева.

Теория принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и объясняет процесс старения накоплением различных химических веществ в клетках, которые организм не может переработать. Существует множество клеток, которые практически не делятся, или делятся очень медленно в зрелом организме, но продолжают участвовать в процессах метаболизма.

Кстати, в 1903 году братья Райт совершили первый пилотируемый полёт.

В этом году нидерландский физиолог Виллем Эйнтховен изобрёл прибор, который позволил регистрировать истинную ЭКГ – электрокардиограф.

Теория «поперечных сшивок»

Теория «поперечных сшивок» (анг. Cross-linking theory of aging) была предложена в 1942 году Юханом Бьёркстеном.

Теория принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и утверждает, что старение организма обусловлено рандомным образованием «поперечных сшивок» – химических мостиков между молекулами белков, которые не могут быть разорваны репарирующими ферментами. Чаще всего молекулы белков сшиваются друг с другом через молекулу глюкозы.

В 1942 году родился физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг.

Также в этом году в Паломарской обсерватории был запущен 200-дюймовый телескоп Хейла – второй супертелескоп в мире на тот момент. Первый был запущен в 1917 году.

Теория накопления мутаций

Сэр Питер Брайан Медавар

Теория накопления мутаций (анг. Mutations accumulation theory) была сформулирована английским биологом, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине Сэром Питером Брайаном Медаваром в 1952 году.

Принадлежа к группе эволюционно-генетических теорией старения, теория накопления мутаций утверждает, что старение является побочным продуктом естественного эволюционного отбора.

Ввиду того, что гены с негативными для продолжительности жизни эффектами, проявляющимися поздно в течение жизни, на практике не встречают сопротивления естественного отбора – эти мутации накапливаются, обусловливая старение.

Интересный факт: в 1952 году американским микробиологом Джонасом Солком была разработана первая эффективная вакцина от полиомиелита.

Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд изобрели и запатентовали штрихкод.

Теория свободных радикалов

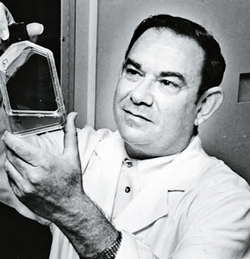

Денхам Харман

Теория свободных радикалов, или свободнорадикальная теория старения (анг. Free radical theory of aging) была сформулирована биогеронтологистом, доктором Денхамом Харманом в 1954 году.

Теория принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и утверждает, что старение организма имеет прямую зависимость от накоплений повреждений в клетках, наносимых свободными радикалами (свободные радикалы – это все молекулы и атомы, содержащие один или более неспаренных электронов на внешнем электронном уровне) в течение жизни.

В 1954 году в США первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus была спущена на воду.

А в СССР запустили первую атомную электростанцию.

Теория соматических мутаций

Лео Силард

Теория соматических мутаций, или теория «старения по ошибке» (анг. Theory of somatic mutations) была предложена американским физиком Лео Силардом в 1954 году.

Теория принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и утверждает, что первопричина старения для всех организмов одна.

Согласно теории, старение обусловлено накоплением мутаций в соматических клетках организма.

В 1954 году арабский египтолог Камаль аль-Малах обнаружил невредимую деревянную Солнечную ладью Хеопса.

А в Германии в этом году специалисты TROCAL изобрели первое в мире пластиковое окно.

Теория антагонистической плейотропии

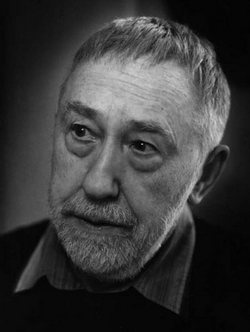

Джордж Кристофер Уильямс

Теория антагонистической плейотропии (англ. The theory of antagonistic pleiotropy), была предложена в 1957 году американским эволюционным биологом Джорджем Кристофером Уильямсом.

Теория принадлежит к группе эволюционных теорий и описывает с точки зрения эволюции механизм возникновения старения. Гены, задействованные в инсулиновом сигнале, рецепции и синтезе липофильных гормонов, являются антагонистически плейотропными.

Данные гены выполняют двойную функцию: стимулируют размножение и рост, при этом подавляя стрессоустойчивость, в результате старение организма ускоряется.

В 1957 году американский физик Хью Эверетт предложил многомировую интерпретацию квантовой механики.

В этом году создан Фортран – первый высокоуровневый язык программирования.

Нейроэндокринная теория старения

Дильман Владимир Михайлович

Элевационная теория старения, онтогенетическая теория старения или нейроэндокринная теория старения (анг. Neuroendocrine Theory of Aging), была предложена в 1968 году советским эндокринологом и геронтологом Владимиром Михайловичем Дильманом.

Теория принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и предполагает, что старение организма человека происходит в результате возрастных изменений эндокринной и нервной функций, которые играют не только важнейшую роль в системной координации взаимодействия систем человека, но и отвечают на внешнюю и внутреннюю стимуляцию.

Как следствие, снижается уровень выработки необходимых гормонов, что приводит к физическим изменениям, которые связаны со старением организма: увеличение риска возникновения дегенеративных заболеваний, уменьшение мышечной массы, менопаузе.

В 1968 году в США были построены первые радионтерферометры со сверхдлинной базой (используемые в радиоастрономии).

В этом же году состоялся первый полёт советского самолёта ТУ-154.

Иммунологическая теория старения

Сэр Фрэнк Макфарлейн Бёрнет

Рой Ли Уолфорд

Иммунологическая теория старения (анг. The immunological theory of aging) впервые была сформулирована в 1950-1960 годах австралийским вирусологом, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине Сэром Фрэнком Макфарлейном Бёрнетом.

Своё развитие иммунологическая теория получила в 1969 году в работах американского доктора, пионера в области ограничения калорий Роя Ли Уолфорда.

Согласно теории, в человеческом организме с возрастом запрограммированно угасают функции иммунной системы. Как следствие, пожилой организм становится более восприимчивым к раку и к инфекционным заболеваниям, в результате существенно повышая вероятность смерти.

Принято считать, что основным изменением иммунной системы, происходящим с возрастом, является обратное развитие (инволюция) тимуса.

Впервые в мире в 1969 году состыковались два советских пилотируемых корабля «Союз-4» и «Союз-5».

В этом же году командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг впервые прогулялся по Луне.

Адаптационно-регуляторная теория старения

Фролькис Владимир Вениаминович

Адаптационно-регуляторная теория старения (анг. Adaptive regulatory theory of aging) была разработана в 1960-70-х годах украинским учёным в области современной геронтологии и возрастной физиологии Владимиром Вениаминовичем Фролькисом.

Теория базируется на представлении о генетически запрограммированной старости и, как следствие, смерти. Развитие и продолжительность жизни организма человека, согласно теории, определяются балансом двух процессов: разрушительный процесс старения и процесс «антистарения», направленный на увеличение продолжительности жизни и поддержание жизнеспособности организма.

Для обозначения процесса «антистарения» Фролькис вводит термин «витаукт» (лат. vita – жизнь, auctum – увеличивать).

В 1970 году Дуглас Енгельбарт запатентовал компьютерную мышь.

В этом же году совершена первая успешная посадка на Венеру космической станции «Венера-7».

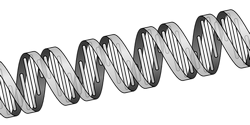

Теломерная теория старения

Леонард Хейфлик

Оловников Алексей Матвеевич

Теломерная теория старения (анг. Telomer theory of aging) была сформулирована в 1971 году российским биологом-теоретиком, ведущим научным сотрудником Института биохимической физики РАН Оловниковым Алексеем Матвеевичем для объяснения данных, полученных экспериментальным путём в 1960-е годы профессором анатомии Калифорнийского университета Леонардом Хейфликом.

Хейфлик открыл предел, согласно которому человеческие клетки умирают приблизительно после 50 делений, имея признаки старения при достижении этой границы.

Оловников предложил гипотезу, в которой объяснил предел деления клетки – теломеры при каждом клеточном делении недореплицируются, соответственно немного укорачиваются. В результате теломеры становятся такими короткими, что клетка больше не может делиться и теряет жизнеспособность.

В 1971 году Intel выпускает свой первый микропроцессор – модель 4004.

В этом же году советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» совершила первую мягкую посадку на Марс.

Теория одноразовой сомы

Томас Кирквуд

Теория одноразовой сомы, также известна, как теория расходуемой сомы (анг. Disposable soma theory) была сформулирована британским биологом Томасом Кирквудом в 1977 году.

Теория принадлежит к группе эволюционно-генетических теорией старения и представляет собой эволюционно-физиологическую модель, которая пытается объяснить происхождение процесса старения с эволюционной точки зрения.

Теория ставит вопрос о том, как человеческий организм должен распоряжаться своими ресурсами между ремонтом, поддержкой сомы и многими другими функциями, необходимыми для выживания.

В 1977 году Джеймсом Эллиотом, Эдвардом Данхэмом и Дугласом Минком открыты кольца Урана.

В этом же году в Греции открыт ископаемый уранопитек (Ouranopithecus).

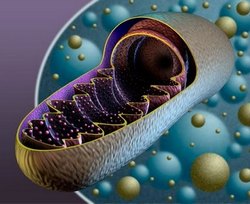

Митохондриальная теория старения

Митохондрия

Митохондриальная теория старения (анг. Mitochondrial theory of ageing) принадлежит к группе теорий случайных повреждений клеток и включает в себя два вида:

- Свободнорадикальная митохондриальная теория старения, являющаяся вариантом теории свободных радикалов. Была сформулирована в 1980 году биологом Дж. Микел, а позже, в 1989 году получила развитие в работах А. В. Линнана. Следуя выводам свободнорадикальной митохондриальной теории старения, основной причиной накопления повреждений в мтДНК являются свободные радикалы.

- Несвободнорадикальная митохондриальная теория старения, которая была сформулирована в 1978 г. А. Н. Лобачевым. Несвободнорадикальная митохондриальная теория старения видит основную причину накопления повреждения в мтДНК в том, что в жизни клетки наступает момент, когда развитие ядра вступает в конфликт с развитием митохондрий.

В 1978 году в Африке открыт ископаемый Австралопитек афарский (Australopithecus afarensis).

В этом же году открыт Харон – первый спутник Плутона.

Теория апоптоза

Скулачёв Владимир Петрович

Теория апоптоза (древнегреч. ἀπόπτωσις — листопад), также известная как теория самоубийства клеток, была предложена в 1990-х годах российским биохимиком, доктором биологических наука Владимиром Петровичем Скулачёвым, как естественное развитие теорий немецкого зоолога и теоретика эволюционного учения Августа Вейсмана.

Апоптоз — это гибель клеток, запрограммированная генетически. Теория принадлежит к группе эволюционных теорий и утверждает, что старение является результатом того, что в человеческом организме больше клеток гибнет, чем рождается, в то же время организм заменяет функциональные отмирающие клетки соединительной тканью.

Скулачёв придерживается мнения, что старость – это болезнь, которую необходимо и возможно вылечить, а апоптоз – отменить.

В 1990 году стартовал международный научно-исследовательский проект «Геном человека» по идентификации человеческого генома. Это крупнейшее международное сотрудничество, когда-либо проводившееся в биологии.

В этом же году на орбиту был запущен крупнейший космический телескоп Хаббл.

Теория «программа долгожительства»

Теория «программа долгожительства», или «программа продолжительности жизни» (анг. The theory of longevity program) была сформулирована в 1993 году группой исследователей: Литгоу Г., Мураками Ш., Джонсоном Т., Гуаренте Л., Кенион С., Лонго В.

Теория «программа долгожительства» объясняет, при каких обстоятельствах в ходе эволюции может возникать долгожительство, являясь, по сути, теорией «антистарения».

Согласно теории, программа продолженной жизни могла появиться в ходе эволюции, как реакция на преодоление кратковременных внешних экстремальных воздействий (отсутствие нормального питания, повышение или понижение температуры и т. д.).

Находясь в стрессе, человеческий организм входит в «режим поддержания», во время которого экономятся ресурсы, подавляя биосинтез структурных белков.

В 1996 году клонировали овечку Долли.

Ещё в этом году японский астроном-любитель Юдзи Хякутакэ открыл долгопериодическая комету C/1996 B2 (Хякутакэ).

Эпигенетическая теория старения

Стив Хорват

Эпигенетическая теория старения (анг. Epigenetic theory of aging). Эпигенетика – относительно недавно возникшее научное направление (2013 год), которое изучает факторы, влияющие на активность генома, но не связанные с ДНК-мутациями. Ключевая роль в теории отведена специалисту по биостатистике, профессору Стиву Хорвату из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Все клетки человеческого организма имеют одинаковую ДНК, поэтому эпигенетическое управление активностью чрезвычайно важно при установлении специализации клеток и оказывает непосредственное влияние на управление работой генома, изменяя структуру хроматина. Используя эпигенетические модификации можно одни гены заставить «работать», а другие – «отдыхать».

Эпигенетическая теория старения является альтернативой эволюционным теориям и теориям случайных повреждений клеток, объясняя механизмы ускорения утраты теломер в случае окислительного стресса и повреждений ДНК, а также взаимосвязь старения и возникновения опухолей. Также важным фактором в рамках данной теории рассматривается метилирование ДНК.

В 2013 году выложены в открытый доступ результаты исследования полного генома неандертальца.

Ещё в этом году над Челябинской областью взорвалось небесное тело, предположительно метеороид.

Гормонально-генетический подход

Гормонально-генетический подход основывается на том, что в человеческом организме, с самого рождения, происходит повышение порога чувствительности гипоталамуса. В результате повышения порога чувствительности примерно к 40 годам увеличивается гормональный дисбаланс и прогрессирует нарушение всех видов обмена веществ, в том числе может привести к гиперхолестеринемии (или гиперлипопротеинемия, дислипидемия — аномально высокий уровень липидов и/или липопротеинов в человеческой крови).

В связи с этим, существует мнение ряда учёных, что лечение старческих болезней нужно начинать с улучшения чувствительности гипоталамуса.

Источники:

- Medawar P.B. An Unresolved Problem in Biology / Lewis. — 1952.

- Kirkwood, T. B. L. Evolution of Aging (англ.) // Nature. — 1977. — Vol. 270. — P. 301—304.

- Kirkwood, T. B. L., and Rose, M. R. Evolution of Senescence: Late Survival Sacrificed for Reproduction.// Philosophical Transactions of the Royal Society of London : journal. — 1991. — Vol. B332. — P. 15—24.

- Denham Harman, who developed the ‘free-radical theory’ of aging, dies at 98 — The Washington Post

- Jang, Youngmok C., and Holly Van Remmen. «The mitochondrial theory of aging: insight from transgenic and knockout mouse models.” Experimental gerontology 44.4 (2009): 256–260.

- Rasmussen, Ulla F., et al. «Experimental evidence against the mitochondrial theory of aging A study of isolated human skeletal muscle mitochondria.” Experimental gerontology 38.8 (2003): 877–886.

- https://www.ivao.com

- https://biomolecula.ru

- Gompertz, B., 1825. On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality, and on a New Mode of Determining the Value of Life Contingencies. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 115 (1825)pp. 513—585.

- Сергиев, П. В., О. А. Донцова, and Г. В. Березкин. «Теории старения. Неустаревающая тема.” Acta Naturae (русскоязычная версия) 7.1 (24) (2015).

- Gladyshev, Vadim N. «On the cause of aging and control of lifespan.” Bioessays 34.11 (2012): 925–929.

- Gladyshev, Vadim N. «The origin of aging: imperfectness-driven non-random damage defines the aging process and control of lifespan.” Trends in Genetics 29.9 (2013): 506–512.

- Xi, Huanjiu, et al. «Telomere, aging and age-related diseases.” Aging clinical and experimental research 25.2 (2013): 139–146.

- Blasco, Maria A. «Telomere length, stem cells and aging.” Nature chemical biology 3.10 (2007): 640–649.

- Harley, Calvin B., et al. «The telomere hypothesis of cellular aging.” Experimental gerontology 27.4 (1992): 375–382.

- Levy, Michael Z., et al. «Telomere end-replication problem and cell aging.” Journal of molecular biology 225.4 (1992): 951–960.

- Charlesworth B: Fisher, Medawar, Hamilton and the evolution of aging. Genetics 2000; 156:927–931.

- Charlesworth B: Evolution in Age-Structured Populations. Cambridge, Cambridge University Press, 4. Gavrilova NS, Gavrilov LA, Evdokushkina GN, Semyonova VG, Gavrilova AL, Evdokushkina NN, Kushnareva YE, Kroutko VN, Andreyev AY: Evolution, mutation, and human longevity: European royal and noble families. Hum Biol 1998;70:799–804.

- Strehler BL: Origin and comparison of the effects of time and high energy radiations on living systems. Quart Rev Biol 1959;34:117- 142

- Susic, Dinko, et al. «Collagen cross-link breakers: a beginning of a new era in the treatment of cardiovascular changes associated with aging, diabetes, and hypertension.” Current Drug Targets-Cardiovascular & Hematological Disorders 4.1 (2004): 97–101.

- Aronson, Doron. «Cross-linking of glycated collagen in the pathogenesis of arterial and myocardial stiffening of aging and diabetes.” Journal of hypertension 21.1 (2003): 3–12.

- Nagy, Imre Zs, and Katalin Nagy. «On the role of cross-linking of cellular proteins in aging.” Mechanisms of ageing and development 14.1 (1980): 245–251.

- Fujimoto, Daisaburo. «Aging and cross-linking in human aorta.” Biochemical and biophysical research communications 109.4 (1982): 1264–1269.

- Cannon, D. J., and P. F. Davison. «Cross-linking and aging in rat tendon collagen.” Experimental gerontology 8.1 (1973): 51–62.

- Yamauchi, Mitsuo, David T. Woodley, and Gerald L. Mechanic. «Aging and cross-linking of skin collagen.” Biochemical and biophysical research communications 152.2 (1988): 898–903.

- Higami, Yoshikazu, and Isao Shimokawa. «Apoptosis in the aging process.” Cell and tissue research 301.1 (2000): 125–132.

- Lu, Bin, Hong-Duo Chen, and Hong-Guang Hong-Guang. «The relationship between apoptosis and aging.” Advances in Bioscience and Biotechnology 3.06 (2012): 705.

- Monti, Daniela, et al. «Apoptosis-programmed cell death: a role in the aging process?» The American journal of clinical nutrition 55.6 (1992): 1208S-1214S.

- Pollack, Michael, et al. «The role of apoptosis in the normal aging brain, skeletal muscle, and heart.” Annals of the New York Academy of Sciences 959.1 (2002): 93–107.

- Warner, Huber R. «Aging and regulation of apoptosis.” Current topics in cellular regulation 35 (1997): 107–121.

- Williams GC: Pleiotropy, natural selection, and the evolution of senescence. Evolution 1957;11:398–411.

- Zahavi A: Mate selection: a selection for a handicap. J Theor Biol 1975;53:205–214.

- Krtolica A, Parrinello S, Lockett S, Desprez PY, Campisi J: Senescent fibroblasts promote epithelial cell growth and tumorigenesis: a link between cancer and aging. Proc Natl Acad Sci USA 2001;98:12072–12077.

- Cutler RG, Semsei I: Development, cancer and aging: possible common mechanisms of action and regulation. J Gerontol 1989;44: 25–34.

- Economos AC, Lints FA: Developmental temperature and life-span in Drosophilamelanogaster. 1. Constant developmental temperature: evidence for physiological adaptation in a wide temperature-range. Gerontology 1986;32:18–27.

- Fulop, Tamas, et al. «On the immunological theory of aging.” (2014): 163–176.

- Franceschi, Claudio, et al. «The immunology of exceptional individuals: the lesson of centenarians.” Immunology today 16.1 (1995): 12–16.

- George, Andrew JT, and Mary A. Ritter. «Thymic involution with ageing: obsolescence or good housekeeping?» Immunology today 17.6 (1996): 267–272.

- Daynes, R. A., and B. A. Araneo. «Prevention and reversal of some age-associated changes in immunologic responses by supplemental dehydroepiandrosterone sulfate therapy.” Aging, immunology and infectious disease 3.3 (1992): 135–154.

- Р. Л. Уолфорд (1969). Иммунологическая теория старения . Копенгаген: Munksgaard.

- Kahn, Arnold, and Anders Olsen. «Stress to the rescue: Is hormesis a ‘cure’for aging?.” Dose-Response8.1 (2010): dose-response.

- Gems, David, and Linda Partridge. «Stress-response hormesis and aging: «that which does not kill us makes us stronger».” Cell metabolism 7.3 (2008): 200–203.

- Murakami, Shin, and Thomas E. Johnson. «A genetic pathway conferring life extension and resistance to UV stress in Caenorhabditis elegans.” Genetics 143.3 (1996): 1207–1218.

- Guarente, Leonard, and Cynthia Kenyon. «Genetic pathways that regulate ageing in model organisms.” Nature 408.6809 (2000): 255–262.

- The neuroendocrine theory of aging and degenerative disease / Vladimir Dilman, Ward Dean. — Pensacola, Fla. : Center for Bio-Gerontology, 1992. — 138 p.

- Zjacic-Rotkvic, Vanja, Lovro Kavur, and Maja Cigrovski-Berkovic. «Hormones and aging.” Acta Clinica Croatica 49.4 (2010): 549–554.

- Mikhaĭlovich, v. A., et al. «[Central hemodynamics and hormonal homeostasis during surgical stress in young patients with different levels of physical preparation].” Anesteziologiia i reanimatologiia 6 (1990): 22–26.

В статье использованы изображения, полученные из открытых источников, если не указано иное.